Introduction

La mûre sauvage fait partie de ces fruits qui évoquent immédiatement la fin de l’été. On en garde souvent le souvenir d’après-midis passés à se griffer dans les ronces pour remplir un seau ou tout simplement pour manger les fruits sur place, avec les doigts tâchés de violet. Derrière cette image simple et familière se cache une plante beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. Le roncier, souvent redouté pour son côté envahissant, joue un rôle écologique important et fournit une ressource alimentaire de choix. Apprendre à reconnaître, récolter et cuisiner les mûres sauvages permet de transformer un fruit de haie en ingrédient riche et polyvalent.

Description botanique

La mûre est le fruit du roncier, un ensemble d’espèces et de sous-espèces du genre Rubus. On parle souvent de la “ronce commune” ou Rubus fruticosus, mais en réalité il existe des centaines de formes locales, toutes appartenant à ce grand groupe. Ce sont des arbustes sarmenteux, aux tiges arquées couvertes d’aiguillons acérés. Les feuilles sont généralement composées de trois à cinq folioles dentées, vertes et rugueuses. Les fleurs, blanches ou rosées, apparaissent en mai-juin et donnent ensuite naissance aux fruits. La mûre n’est pas une baie au sens strict, mais une petite agrégation de drupéoles qui deviennent noires et luisantes à maturité. Le roncier se reconnaît facilement à son port broussailleux et à ses tiges épineuses qui forment des fourrés impénétrables.

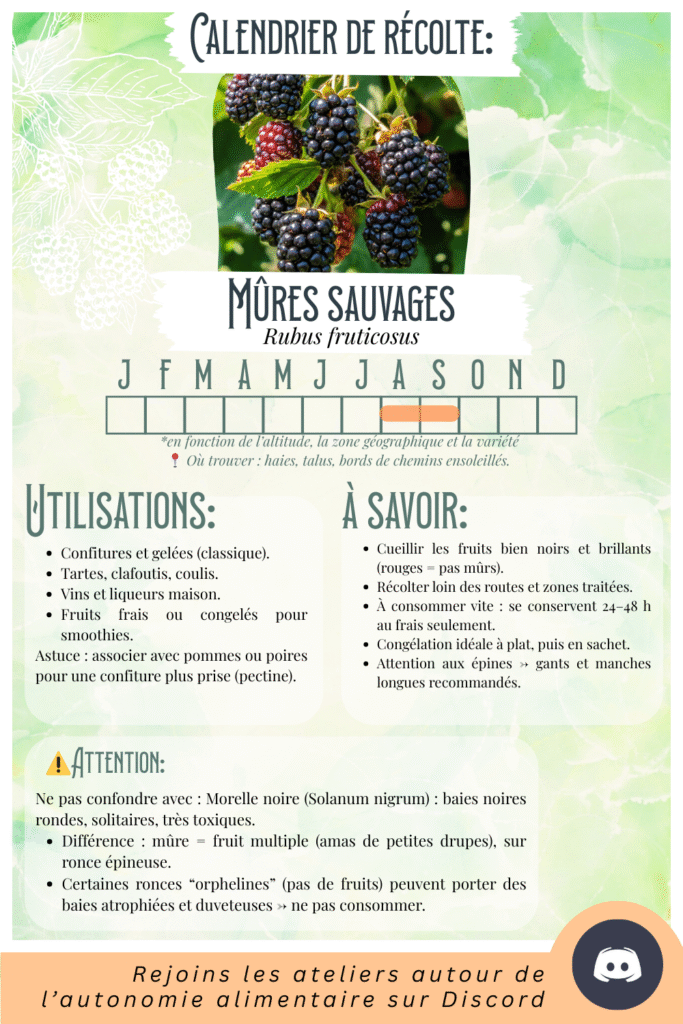

Période de récolte

La récolte s’échelonne généralement de la mi-août à la fin septembre, avec des variations selon les régions et l’exposition. Dans les zones ensoleillées et abritées, les premières mûres mûrissent dès le début août. En montagne ou en climat plus frais, elles arrivent plus tard et peuvent être récoltées jusque début octobre. Le bon moment se reconnaît à la couleur noire brillante et à la texture souple du fruit, qui se détache facilement de son réceptacle. Les fruits rouges ou encore fermes ne sont pas mûrs et doivent être laissés. Comme toujours, il vaut mieux cueillir après une période sèche, car les fruits gorgés d’eau se conservent mal.

Lieux et habitats

Les ronciers sont omniprésents dans les campagnes. On les trouve sur les talus, le long des chemins, dans les friches, les haies, les lisières et partout où le sol reste assez riche. Ce caractère envahissant fait parfois du roncier un adversaire du jardinier, car il colonise rapidement les espaces laissés libres. Pourtant, il joue un rôle écologique majeur : ses fourrés denses servent de refuge aux oiseaux, aux petits mammifères et à de nombreux insectes pollinisateurs. Pour la cueillette, il est préférable d’éviter les zones trop proches des routes ou des champs traités. Les haies champêtres ou les bords de forêt restent les meilleurs endroits pour récolter en toute sécurité.

Histoire et culture

La cueillette des mûres est une pratique aussi ancienne que discrète. On en retrouve des traces dans les usages paysans depuis l’Antiquité. Dans de nombreuses régions, la confiture de mûres était une manière simple de conserver une partie des fruits de fin d’été. Le roncier, quant à lui, a longtemps été redouté pour son côté piquant mais respecté pour son utilité : il servait de clôture naturelle pour le bétail, on en tirait aussi des fibres pour tresser des liens. La mûre a ainsi toujours oscillé entre fruit gourmand et symbole de la broussaille sauvage difficile à dompter.

Récolte

La cueillette des mûres demande un peu de patience et beaucoup de précautions contre les épines. L’idéal est de porter des vêtements longs et des gants fins. Les fruits doivent être cueillis mûrs, bien noirs, et consommés rapidement car ils s’abîment vite. Pour remplir un panier, on privilégie les parties du roncier bien exposées au soleil, où les fruits sont plus sucrés. Il vaut mieux récolter dans des zones propres, loin des pollutions, et toujours laisser une part pour la faune qui en dépend.

Conservation et transformation

Les mûres fraîches se conservent très mal : un ou deux jours au réfrigérateur au maximum. Pour prolonger leur usage, la congélation est la méthode la plus simple. On peut aussi les transformer immédiatement en confitures, gelées, sirops ou coulis, qui se gardent plusieurs mois en bocaux. Le séchage est plus rare mais possible, donnant un fruit très concentré en goût. Enfin, les mûres peuvent être intégrées dans des pâtisseries, fermentées pour produire du vin de mûres, ou encore mélangées à d’autres fruits pour des sauces.

Valeur nutritionnelle

Les mûres sont riches en fibres et en vitamine C. Elles contiennent également des pigments anthocyanes, responsables de leur couleur sombre, et qui participent à leur intérêt nutritionnel. Leur saveur est un mélange équilibré de sucre et d’acidité, ce qui les rend particulièrement agréables à travailler en cuisine, tant en sucré qu’en salé.

Usages et recettes

La confiture reste l’usage emblématique des mûres sauvages. Facile à préparer, elle permet de capturer la saveur de l’été et de la retrouver en hiver. La gelée est une alternative plus douce, sans les petits grains caractéristiques. En pâtisserie, les mûres garnissent des tartes, accompagnent les clafoutis ou se transforment en coulis pour les desserts lactés. Le sirop, épais et parfumé, se dilue dans de l’eau fraîche ou s’ajoute à un yaourt. Dans un registre plus inattendu, les mûres s’associent aux viandes fortes comme le gibier, où leur acidité équilibre la richesse des sauces. Elles se marient bien avec la pomme, la poire, mais aussi avec les épices douces comme la cannelle ou la vanille.

Culture au jardin

Planter des mûriers sans épines est une solution pour profiter des fruits sans les inconvénients du roncier sauvage. Mais laisser pousser quelques ronces en bordure de jardin peut aussi être un choix assumé. Ces plantes vigoureuses colonisent rapidement, mais elles offrent une production abondante avec très peu de soins. Elles apprécient le soleil et un sol plutôt riche, mais se contentent de conditions modestes. Une taille régulière permet de contrôler leur expansion et de favoriser la production de fruits.

Conclusion

La mûre sauvage est un fruit de haie par excellence, humble et généreux. Elle incarne à la fois le plaisir simple de la cueillette et la richesse des saveurs naturelles que l’on peut trouver sans culture intensive. Sa fragilité impose de la consommer ou de la transformer rapidement, mais elle se prête à d’innombrables usages qui prolongent sa présence bien au-delà de l’été. Cueillir des mûres, c’est renouer avec un geste ancien et collectif, celui des haies qui nourrissent et griffent à la fois, rappelant que la nature offre généreusement, mais jamais sans un peu d’effort.

📌 Gardez la fiche sous la main : épinglez-la sur Pinterest pour vos prochaines cueillettes.

Une réponse