Jardin sans plastique : réalité ou illusion ? Le dilemme des matériaux “écologiques”

Microplastiques au jardin : entre récup’ maline et angles morts écologiques

Introduction

On aimerait croire qu’un jardin “naturel” est un jardin sans plastique. Et pourtant : bacs de culture, paillage, goutte-à-goutte, pots de semis, récup’ de bâches ou de bidons… le plastique est partout.

Souvent discret, rarement assumé, il s’invite même dans les démarches les plus vertueuses — sous couvert de récupération ou de durabilité. Mais une question s’impose : où finit réellement tout ce plastique ? Et que change vraiment le fait de l’éviter dans notre jardin, si c’est pour qu’il pollue ailleurs ?

Voici une plongée dans les dessous (pas toujours propres) du plastique au jardin.

Comprendre les plastiques : quels matériaux, quels impacts ?

Avant de juger ou de bannir le plastique du jardin, encore faut-il savoir de quoi on parle. Car tous les plastiques n’ont pas la même origine, la même toxicité, ni la même fin de vie.

Voici une grille de lecture des principaux types de plastiques que l’on retrouve au jardin, que ce soit dans le matériel professionnel, les objets du commerce, ou les bricolages de récup’.

| Plastique | Usages courants | Recyclable ? | Pollution à l’usage | À privilégier ? |

|---|---|---|---|---|

| PEHD (Polyéthylène haute densité) | Arrosoirs, seaux, tuyaux, bacs rigides, bâches épaisses | ✅ Oui | Peu toxique, stable, microplastiques en cas de frottement prolongé | ✅ Oui |

| PEBD (basse densité) | Films plastiques fins, sacs, bâches d’ensilage | ♻️ Théoriquement oui | Se dégrade vite sous UV, libère des fragments | ⚠️ Seulement s’il est réutilisé et protégé |

| PP (Polypropylène) | Pots, caissettes, clips, godets | ♻️ Moyen | Stable mais peu recyclé | ✅ Si solide et bien entretenu |

| PVC (Polychlorure de vinyle) | Tuyaux, filets, serres bas de gamme, bâches souples | ❌ Non | Contient des additifs toxiques, relargue des composés nocifs | ❌ À éviter autant que possible |

| PU (Polyuréthane) | Mousses, colles, manche d’outils | ❌ Non | Très polluant à la production et en fin de vie | ❌ |

| PET (Polyéthylène téréphtalate) | Bouteilles, barquettes alimentaires | ♻️ Bien recyclé | Stable à froid, instable à chaud | ✅ Usage court ou en semis |

| PA (Polyamide / Nylon) | Filets, ficelles, tissus techniques | ❌ Peu recyclable | Résiste à l’usure, mais pollue en se fragmentant | ⚠️ À utiliser en dernier recours |

| PC (Polycarbonate) | Couvercles rigides, serres alvéolées | Rarement | Libère du BPA à la chaleur, jaunit, se casse | ⚠️ À utiliser en connaissance de cause |

Le plastique au jardin : un tabou plus qu’un intrus

Le plastique est un matériau qui coche de nombreuses cases pour les jardiniers et maraîchers :

- Léger

- Résistant à l’eau

- Souple ou rigide selon les usages

- Bon marché

C’est pourquoi même les exploitations en bio ou permaculture l’utilisent.

Exemples fréquents :

- Bâches tissées ou films plastiques pour désherbage ou couverture de sol (polypropylène, PEBD)

- Godets de semis et plaques alvéolées

- Systèmes d’irrigation (goutte-à-goutte en PEHD)

- Serres tunnels en bâche agricole

Dans les jardins particuliers, les plastiques sont souvent issus de récup’ : pots alimentaires, bâches de chantier, bidons d’eau ou nappes épaisses en PE.

Rien de mal à ça. Mais peu de gens se demandent ce que deviennent ces matériaux en fin de vie. Or, ce sont souvent eux qui finissent en décharge sauvage, enfouis ou brûlés, faute de filière adaptée.

Plastique recyclé, recyclable, ou détourné : des mots pas si anodins?

Recyclable ne veut pas dire recyclé

En France, selon l’ADEME, seulement 26 % des plastiques sont réellement recyclés en 2022. Le reste :

- 41 % sont incinérés (avec récupération d’énergie)

- 33 % sont enfouis

[source : ADEME – Rapport de filière plastique 2023]

Même un plastique « recyclable » (comme le PEHD ou le PET) ne l’est pas automatiquement :

- Il doit être propre, trié, identifié,

- Et il faut qu’une filière locale existe pour ce type de plastique (ce qui n’est pas le cas partout).

❗ Beaucoup de plastiques noirs, souples, ou mélangés ne sont pas recyclés même s’ils portent le logo ♻️.

Une partie des déchets plastiques triés est aussi exportée vers d’autres pays, avec un traitement plus opaque, parfois sauvage.

Exemple : en 2021, la France a exporté 463 000 tonnes de déchets plastiques, dont une part significative vers des pays à infrastructures limitées.

Source à consulter : Eurostat, chiffres du commerce extérieur des déchets / Le Monde, “La France continue d’exporter ses déchets plastiques” (2021)

Plastique recyclé : mieux, mais pas neutre

Utiliser un plastique recyclé (ex : bâche en PE recyclé) permet d’éviter la production de plastique neuf. Mais :

- Il peut encore libérer des microplastiques à l’usure

- Il contient parfois des additifs inconnus ou non listés

- Il n’est pas forcément recyclable une deuxième fois (usure, salissure, non triabilité)

Exemple : de nombreuses bâches agricoles sont recyclées une première fois, puis incinérées ensuite, faute de filière ou parce qu’elles sont trop dégradées.

Plastique détourné ou récupéré : solution temporaire

Réutiliser des bidons, sacs big-bags ou toiles épaisses est une stratégie courante dans les jardins de récup’. Mais attention :

- Composition floue : PVC ? PE ? polypropylène ?

- État du matériau : un plastique vieux et cassant émet plus vite des microplastiques

- Usage initial : certains plastiques alimentaires ne sont pas faits pour tenir au soleil ou sous la pluie

Prolonger une vie, ce n’est pas éviter la mort. La fin de vie reste à anticiper, même en récup’.

Le microplastique, ça fait quoi exactement ?

Même s’ils sont invisibles à l’œil nu, les microplastiques ont des effets très concrets sur les sols, les plantes, la faune… et sur nous à moyen terme.

Dans le sol :

- Ralentissent l’aération et la rétention d’eau, en modifiant la structure physique du sol

- Perturbent la microfaune utile : lombrics, mycorhizes, collemboles, bactéries

- Peuvent freiner la germination ou le développement racinaire

- À long terme, dégradent la biodiversité fonctionnelle du sol

(source : Huerta Lwanga et al., 2016)

Dans l’environnement :

- Se dispersent par ruissellement, vent, érosion ou pratiques agricoles

- S’accumulent dans les organismes (insectes, vers, oiseaux, poissons…)

- Peuvent transporter des polluants (pesticides, métaux lourds) en surface

- Entrent dans la chaîne alimentaire… et y restent

Un jardin « sans plastique visible » ne suffit pas : limiter les microplastiques, c’est protéger le sol, la biodiversité et ce qu’on met dans nos assiettes.

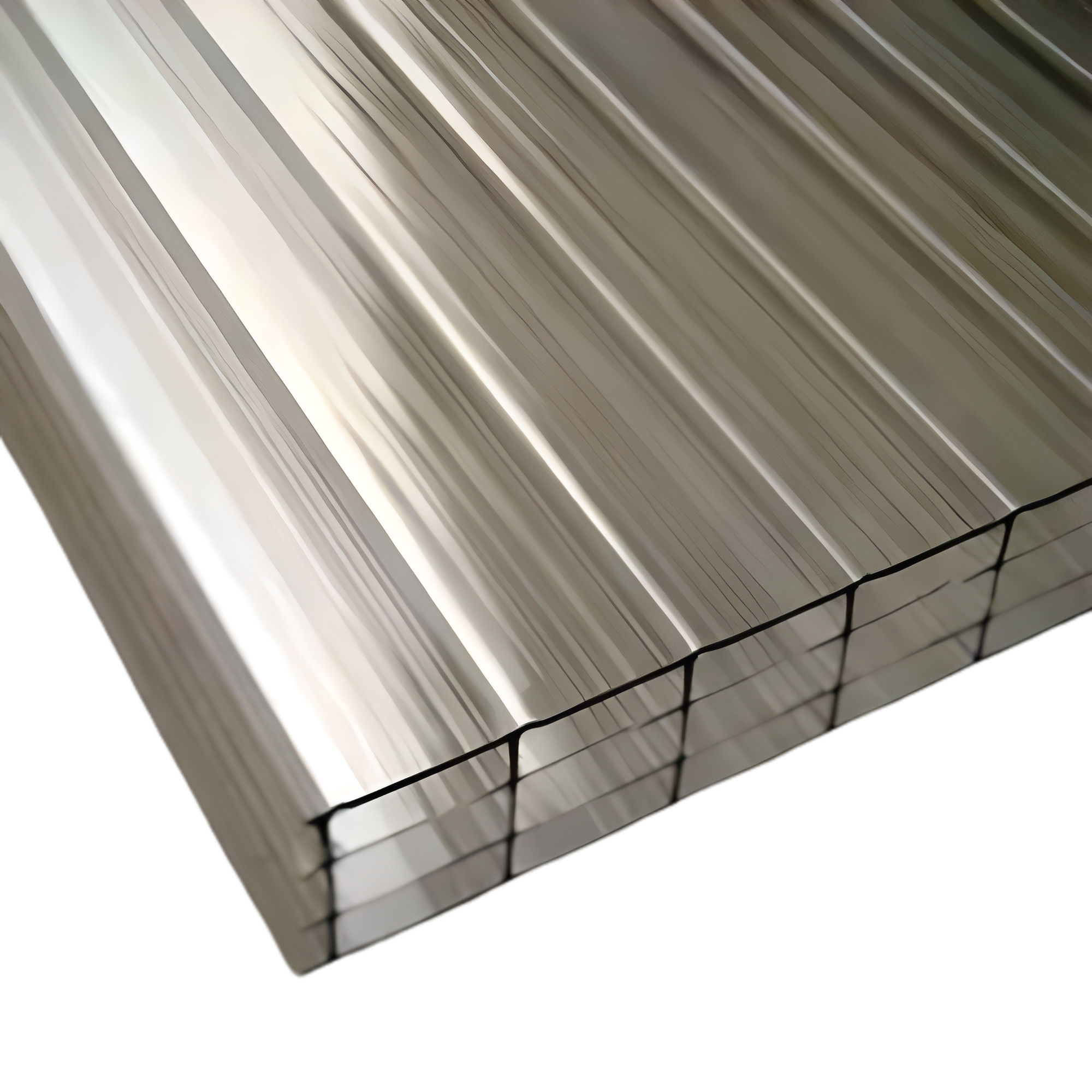

Focus sur les serres en polycarbonate alvéolaire

Elles sont très présentes dans les kits vendus aux jardiniers amateurs pour leur prix abordable et leur poids léger. Mais leur impact est souvent sous-estimé :

- Leur traitement UV n’empêche pas le vieillissement accéléré au bout de quelques années.

- Le bisphénol A (BPA) peut migrer avec la chaleur et l’humidité, en particulier si les plaques sont rayées, fendues ou mal entretenues.

- Leur recyclage est quasi inexistant en déchetterie standard : elles finissent la plupart du temps à l’enfouissement ou à l’incinération.

Si tu investis dans ce type de serre, mieux vaut le faire en connaissance de cause, et la couvrir/entretenir pour maximiser sa durée de vie.

Focus : le plastique dit “biodégradable”

Certains plastiques de paillage, sacs ou clips de palissage sont désormais vendus comme “biodégradables” ou “compostables”. Mais ces termes recouvrent des réalités très variables.

Ce que ça signifie concrètement :

- Un plastique “biodégradable” se fragmente dans certaines conditions précises (chaleur ≥ 55°C, humidité, oxygène, brassage), généralement en unité industrielle.

- Le PLA (acide polylactique), utilisé pour les clips à tomates dits compostables, met plusieurs années à se dégrader dans un sol vivant, et souvent, il ne se minéralise pas totalement.

- Certains produits “biosourcés” ou “semi-compostables” sont composés partiellement de plastique classique (PE). Ils se désagrègent mais ne disparaissent pas.

À savoir avant de se laisser convaincre :

- ✅ C’est parfois mieux que du plastique 100 % fossile à usage unique

- ❌ Mais pas adapté au compost domestique : trop lent, trop fragmentaire

- ❌ Peut générer des microplastiques invisibles qui polluent durablement les sols

Sources à consulter :

- ADEME, Compostage domestique et plastiques compostables

- INRAE, Biodégradabilité des plastiques dans les sols

En résumé : ces plastiques dits “verts” sont souvent plus marketing qu’écologiques. Préfère des matériaux réellement compostables et locaux comme le foin, le BRF ou le carton brun non imprimé.

La récup’ de bâches agricoles ?

Je me rappelle d’une discussion stimulante à propos de la récup’ de bâches d’ensilage ou de paillage, issues du monde agricole. Est-ce une bonne idée de leur donner une seconde vie dans nos jardins ? Ou est-ce que ça ne revient pas, au fond, à encourager indirectement leur production ?

La question n’a pas de réponse tranchée, mais voici un aperçu des arguments, souvent croisés dans les échanges entre jardiniers, maraîchers et écolos engagés :

| Position | Argument |

| ✅ Pour | Allonge la durée de vie d’un matériau déjà produit, meilleure que le tout jetable |

| ✅ Pour | Évite d’acheter du neuf, souvent plus fin, plus fragile, et aussi polluant à terme |

| ❌ Contre | Donne de la valeur à un produit problématique, et en prolonge l’usage sans remise en question du système agricole qui le produit |

| ❌ Contre | Ne change rien à la fin de vie : impossible à recycler, souvent enfoui ou brûlé |

| ⚡ Neutre | Tout dépend du matériau, de l’usage prévu, de l’état de la bâche, et de ce qu’on en fait ensuite |

Bref, une bonne récup peut devenir un piège si elle remplace une vraie remise en question. Mais c’est aussi parfois un moindre mal temporaire. À chacun·e de peser les conséquences.

Faut-il être radical dès la création de son jardin ?

Certain·es font le choix assumé d’un jardin zéro plastique dès le départ : pas de bâche, pas de godets en PE, pas de serre avec structure plastique. C’est cohérent, clair, lisible. Mais ce choix peut aussi freiner certains élans :

- Plus d’efforts physiques (désherbage, arrosage, manutention…)

- Coûts initiaux plus élevés (pots en terre cuite, serres en verre ou bois, matériaux bruts…)

- Nécessité de connaissances plus poussées sur la gestion du sol

Dans un monde idéal, ce serait évidemment l’objectif. Mais dans les faits, certains plastiques permettent aussi de préserver la santé, de réduire la pénibilité ou de se lancer à moindre coût.

Bon, par contre, j’avoue : même si je prêche la modération, j’ai déjà péché. Utilisation déraisonnée du plastique, comme laisser traîner des pots en plein soleil ou préférer une ficelle en nylon parce qu’elle était moins chère. C’est sacrément débile… mais ça arrive.

⚠ Paradoxe santé / pollution

Au démarrage d’un jardin, surtout sur un terrain nu ou peu fertile, le recours à certains plastiques (paillage, serre, bâches) peut sembler une solution accessible pour se faciliter la tâche. Et ce n’est pas absurde :

- Cela limite le stress hydrique en retenant l’humidité

- Cela protège l’activité du sol en maintenant une température plus stable

- Cela évite de se casser le dos ou de passer des heures à désherber

Autrement dit : le plastique peut aider à se ménager, à tester, à expérimenter… Surtout si l’alternative serait… de ne rien faire, par découragement.

Mais pour que cela reste acceptable sur le long terme :

- Choisis des matériaux solides, durables, que tu pourras utiliser plusieurs saisons

- Anticipe leur fin de vie : recyclage possible ? remplacement par autre chose ?

- Ne te laisse pas enfermer dans la solution temporaire : vise progressivement autre chose

Ce qui compte, ce n’est pas la perfection immédiate, mais la trajectoire. Et surtout : culpabiliser les gens ne fait pas pousser les tomates. La honte et le jugement sont des freins à l’engagement, pas des leviers. Mieux vaut aider chacun·e à conscientiser ses choix, avec lucidité, humour et perspectives d’évolution.

Alternatives au plastique : que vaut vraiment le “naturel” ?

Le plastique, on aimerait l’éviter… mais par quoi le remplacer ? Tous les matériaux dits “naturels” ou “durables” ne se valent pas. Et certains, même bien marketés, ont un bilan écologique douteux.

Le cas du paillage naturel

Pailler, c’est un super levier pour protéger ton sol… à condition de bien choisir.

✅ Matériaux locaux et bruts :

- Foin, paille, tonte sèche

- BRF (bois raméal fragmenté)

- Écorces, feuilles mortes

- Chanvre, lin, miscanthus (si cultivés localement)

❌ Ce qui peut poser problème :

- Toile de jute “naturelle”… souvent traitée fongicide

- Copeaux exotiques (ex : écorces de cacao importées)

- Paillages “biosourcés” très transformés (amidon plastifié, PLA…)

💡 Règle simple : plus c’est brut, local et biodégradable dans un compost, mieux c’est.

Matériaux durables mais coûteux

Si tu veux éviter le plastique tout en gardant des outils solides, il existe des options… mais pas toujours à portée de bourse.

| Usage | Alternative durable | Remarques |

|---|---|---|

| Semis / repiquage | Godets en terre cuite | Cassables, lourds, chers… mais durent longtemps |

| Culture en bac | Bacs en bois brut | Non traités, épais, à surélever du sol |

| Serre / abri | Serre en verre, bois | Investissement lourd, mais réparable et recyclable |

| Ficelles / attaches | Ficelle sisal, lin, chanvre | Plus chères, mais compostables |

À noter : certains matériaux “chers” sont plus durables… à condition d’être entretenus.

Pièges du greenwashing

Tout ce qui semble écolo ne l’est pas forcément.

Exemples :

- Fibre de coco : souvent importée d’Asie, traitée au sel, peu compostable

- Toile “biodégradable” en PLA : se délite mais laisse des fragments

- “Bois compressé” ou godets biodégradables… contenant du liant plastique

Lire l’étiquette ne suffit pas : renseigne-toi sur la provenance, le traitement, la fin de vie.

Réemploi et gestion de fin de vie : mieux utiliser ce qu’on a

Pas besoin de tout jeter pour faire mieux. Parfois, il vaut mieux rentabiliser ce qu’on possède déjà.

Prolonger la vie de ses plastiques

Quelques gestes simples :

- Ranger les pots à l’ombre pour éviter le craquèlement

- Réparer les bâches avec des rustines, des colles souples

- Nettoyer et sécher avant stockage pour éviter les moisissures

- Marquer les dates d’usage : plus facile de trier ensuite

➕ Une bâche utilisée 6 fois pollue 6 fois moins qu’une jetée chaque année.

Recycler localement : les rares filières à connaître

- PEHD (pots rigides, arrosoirs) : acceptés dans certaines déchetteries pro

- PP (pots de semis) : parfois repris en coopérative ou déchetterie agricole

- Serres métalliques : structure recyclable, bâche… souvent non

Astuce : certaines recycleries, ressourceries ou AMAP récupèrent du matériel jardin.

Faut-il jeter ? Quelques repères

| État du plastique | Fin de vie conseillée |

|---|---|

| Cassé, fragmenté | Jeter avec précaution (en déchetterie) |

| Souple, sale, non identifié | À éviter pour tout usage prolongeable |

| Sain, rigide, lavable | Réutilisable, à conserver |

| Matériau douteux (PVC, PU…) | À écarter progressivement |

Et moi, comment je gère le plastique?

Pas de recette miracle, mais une ligne de conduite évolutive : garder ce qui fonctionne, remplacer quand c’est possible, réfléchir à chaque étape. Voici mon point de départ personnel :

Ce que je garde

- La toile tissée : oui, c’est du plastique… mais c’est extrêmement durable. Je compte la garder au moins 8 ou 9 ans, toujours en complément d’un paillage vivant. Elle m’est utile pour certaines cultures qui tolèrent mal le foin en conditions très humides.

- Les milliers de pots récupérés : tant qu’ils sont fonctionnels, je les utilise. Ce serait absurde de les jeter pour les remplacer par autre chose de plus “vert” mais neuf.

- Le goutte-à-goutte en PEHD : sous serre, c’est un gain de temps énorme. En plus, ça économise l’eau (l’arrosage va directement au pied) et ça se répare assez facilement. Un bon compromis entre efficacité et durabilité.

- Les ficelles en nylon : je les réutilise jusqu’à l’usure complète. Certes, ce n’est pas parfait, mais elles tiennent bien dans le temps et évitent une consommation continue.

Ce que je remplace au fil du temps

- Les plaques de semis en plastique fin : pour les petits semis, je suis passé à la presse motte 1x1cm et 5×5 cm. Ça marche bien, mais au-delà, je n’ai pas encore trouvé de solution simple.

- Les contenants pour semis : en remplacement des plaques classiques, j’utilise un peu tout et n’importe quoi de récup’ : barquettes de viennoiseries, boîtes plastiques, etc. Certaines font d’excellentes mini-serres pour les solanacées.

Pour une production à plus grande échelle, les plaques de semis rigides restent quasiment incontournables. Mais autant bien les choisir dès le départ : certaines sont ultra solides, prévues pour durer, mais pas toutes. Renseignez-vous avant d’investir : usage intensif ? stockage ? compatibilité avec vos autres outils ?

Résumé – Ce qu’il faut retenir

-

Le plastique est omniprésent au jardin, y compris dans les démarches écolo.

-

Tous les plastiques ne se valent pas : certains sont stables et durables, d’autres se dégradent vite et libèrent des microplastiques.

-

Le recyclage reste limité : mieux vaut miser sur la durabilité et l’entretien que sur le jetable “recyclable”.

-

Les matériaux “biodégradables” ou “biosourcés” ne sont pas toujours une solution. Certains polluent différemment.

-

Une transition progressive est souvent plus réaliste qu’un rejet total et immédiat du plastique.

-

L’objectif, ce n’est pas la pureté… c’est l’évolution dans ses pratiques.

Et maintenant ? Quelques repères pour déculpabiliser sans renoncer

Tu n’es pas seul·e à jongler entre convictions et réalité. On veut bien faire, mais on fait parfois avec ce qu’on a. Et c’est ok.

Le tout, c’est de sortir de la logique binaire “bon/mauvais jardinier” :

-

Utiliser du plastique ne fait pas de toi un pollueur irresponsable.

-

Tout remplacer d’un coup par des alternatives coûteuses ou douteuses ne fait pas non plus de toi un héros de l’écologie.

Ce qui compte, c’est la conscience qu’on met dans ses choix. Et leur trajectoire :

-

Est-ce que ce que j’utilise est durable ?

-

Est-ce que je peux le détourner, le réparer, le prolonger ?

-

Est-ce que je me laisse une porte ouverte pour évoluer ?

Et surtout : ne pas culpabiliser.

La culpabilité ne fait pas pousser les tomates. Elle paralyse plus qu’elle ne mobilise. Ce qui fait avancer, c’est l’envie, la curiosité, et la confiance dans le fait qu’on peut s’améliorer, étape par étape.